Queer China: identidades disidentes en la era contemporánea

Una mirada a la diversidad sexual a través del arte y la literatura.

Esta semana contamos con la pluma invitada de Angela Oviedo Mireles, psicóloga social e investigadora con amplia trayectoria en temas de perspectiva de género, quien ha trabajado como consultora para diversas instituciones públicas y privadas, tanto en México como en otros países de habla hispana. En esta ocasión nos comparte una reseña del libro Queer China: Lesbian and Gay Literature and Visual Culture under Postsocialism, del académico Hongwei Bao. Su lectura del texto ofrece una entrada clara y reflexiva al mundo del arte y la cultura queer en China, revelando los matices, contradicciones y expresiones que existen más allá de los estereotipos habituales.

Queer China. Literatura lésbica-gay y cultura visual en la era postsocialista

En 2018 se estrenó Bohemian Rhapsody, la película biográfica sobre Freddie Mercury. Ese mismo año, en China, su proyección -aunque censurada- representó un avance para la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+: ¡al menos llegó a las pantallas! Así lo documenta el académico Hongwei Bao en su libro Queer China: Lesbian and Gay Literature and Visual Culture under Postsocialism.

Bao se ha especializado en el estudio de manifestaciones queer en China y Asia, así como en el análisis de fenómenos culturales desde una perspectiva política. Su interés se centra en cómo los medios representan temas de género, sexualidad e identidad; en cómo las comunidades queer se organizan políticamente; y en cómo el arte y la cultura sirven como herramientas de resistencia frente a discursos dominantes.

Este libro busca dar visibilidad al arte producido por personas queer en China y mostrar su riqueza, procesos y aportes a la diversidad. Además, abre un panorama complejo sobre cómo se entiende la diversidad sexual en ese país, y desafía los estereotipos que desde Occidente se han construido sobre la sexualidad en contextos asiáticos.

Esa última intención me interpeló como lectora. Empecé esta lectura con el prejuicio —heredado de una educación occidental— de que “en China la homosexualidad está severamente reprimida, casi prohibida”. Pero mientras avanzaba en la lectura, me di cuenta de que las actitudes hacia la diversidad sexual son mucho más complejas y matizadas.

Tras leer el libro, una cosa me queda clara: la diversidad sexual sigue siendo juzgada en todas partes del mundo. Quienes deciden vivir fuera de la norma heterosexual aún deben resistir para existir con libertad. Esto implica romper con las exigencias culturales que les demandan ajustarse a una idea única de “normalidad”.

El libro también me hizo reflexionar sobre cómo, desde una mirada occidental y neoliberal, se suele ver a los países del sur global como lugares que necesitan ser “rescatados” por las naciones del norte global. Esa visión condescendiente ignora la riqueza y complejidad de las formas de vida que no encajan en el modelo dominante.

El libro está dividido en cuatro grandes partes:

I. El surgimiento de lo queer

II. Volverse queer

III. La expresión queer en espacios urbanos

IV. Migración queer

I. El surgimiento de lo queer

En la primera parte, Bao aborda cómo se ha entendido la homosexualidad en la China moderna. El Estado chino promovió durante décadas la familia heterosexual como núcleo de la organización política y social, lo cual influyó profundamente en la percepción de las identidades no normativas.

Como en otras partes del mundo, en China la homosexualidad fue patologizada: se consideraba una enfermedad por no cumplir con el mandato reproductivo. A través de discursos médicos y psiquiátricos, se justificaba su exclusión. Estos discursos permeaban en la percepción mediática de la época e influían en el relato colectivo sobre la homosexualidad. Bao pone el ejemplo de Fang Gang, uno de los primeros periodistas de China que se “atrevió” a investigar y publicar entrevistas cara a cara con personas gay, no sin ciertas reservas:

Los homosexuales generalmente tienen un coeficiente intelectual muy alto […] Pueden reconocerse entre ellos a través del contacto visual, sin necesidad de usar lenguaje verbal. Los forasteros apenas pueden entender su forma de comunicarse. Algunos heterosexuales han intentado infiltrarse en sus círculos disfrazándose de homosexuales. No importa qué tan bien actúen, siempre pueden ser descubiertos a primera vista por personas dentro del círculo. […] Para comunicarse con homosexuales, uno debe fortalecer su capacidad de autoprotección. Por ejemplo, cuando un homosexual te ofrece agua, ¿vas a beberla o no? Si no, probablemente se ofendería; pero si sí, ¿qué harías si contrajeras SIDA por eso? […] Un periodista debe estar muy bien preparado antes de salir a entrevistar homosexuales. Hay que tomar en cuenta todos los escenarios posibles para evitar terminar en una situación difícil. (Fang, 1995).

Hoy nos puede parecer absurdo, pero en su momento, el desconocimiento sobre el VIH desató verdaderas olas de pánico moral que profundizaron la discriminación hacia las personas homosexuales. Pese a ello, activistas y académicos comenzaron a desafiar estos discursos. Bao resalta cómo la crisis del VIH/SIDA en los años 80 y 90, aunque devastadora, impulsó una mayor visibilidad y organización comunitaria.

Figuras como Li Yinhe y Wang Xiaobo insistieron en la necesidad de construir conocimiento riguroso para desmontar prejuicios desde la ciencia. Por su parte, el activista y trabajador social Wan Yanhai fundó en 1992 la primera línea directa sobre VIH/SIDA dirigida a personas queer. Ese mismo año creó Mundo de Hombres, un espacio de encuentro para hombres homosexuales que ganó notoriedad tras un evento del Día de San Valentín que rompió el silencio y apostó por la felicidad y el orgullo identitario.

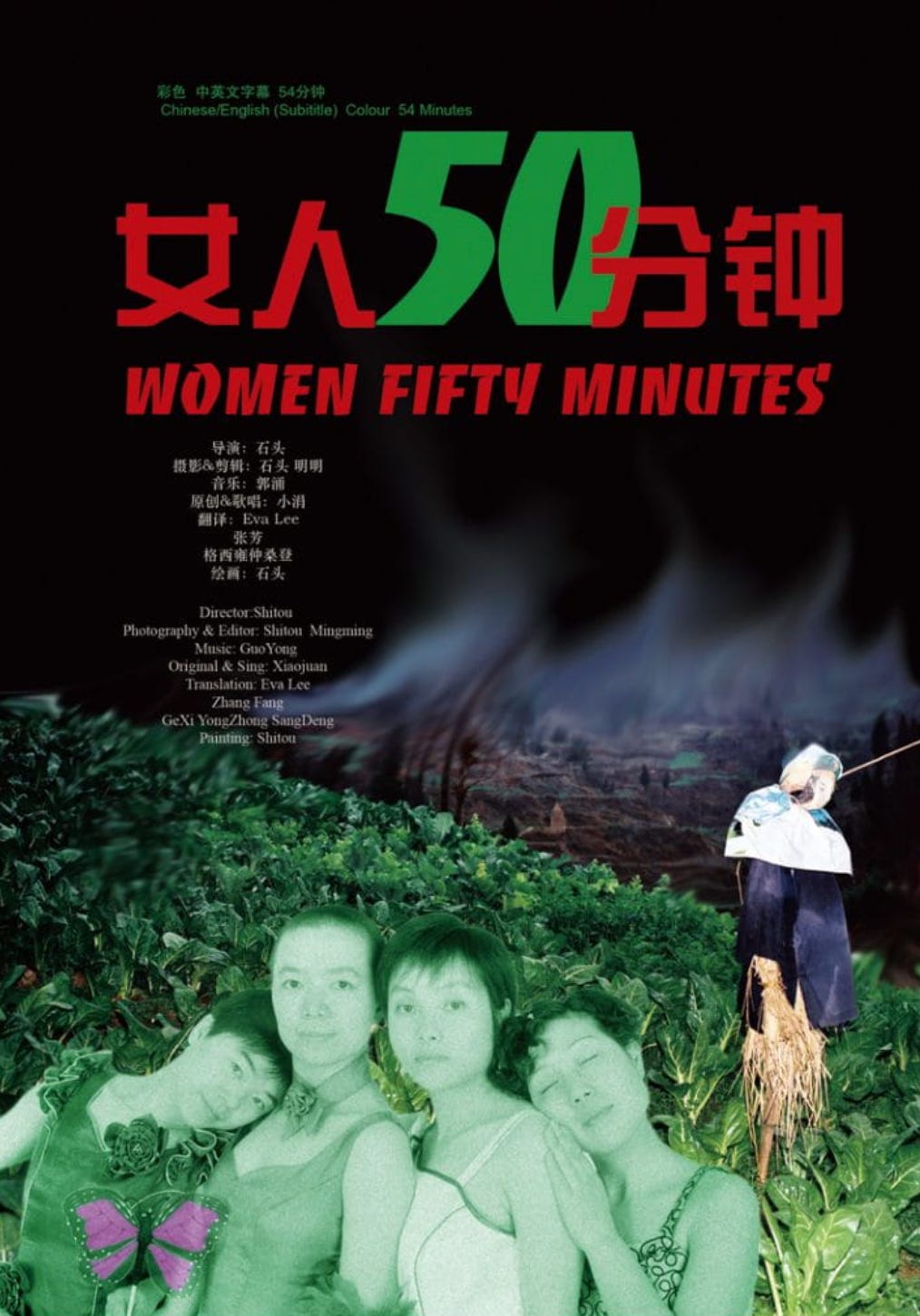

En un apartado dedicado al documental Mujeres: 50 minutos, sobre la búsqueda de espacios queer para mujeres, Bao analiza la obra de Shi Tou, artista lesbiana china que ha explorado el género, la sexualidad y la identidad desde una postura abierta y valiente. Además de ser artista, Shi Tou ha visibilizado a las mujeres que comparten su orientación sexual a través de su declaración abierta como lesbiana. No solo ha dirigido filmes, sino que también ha organizado actividades para la comunidad LGBTIQ+, como el Beijing Queer Film Festival.

Entre 2000 y 2004, Shi Tou recorrió diversas regiones de China para realizar videograbaciones de mujeres en su cotidianidad. De ese trabajo surgió Mujeres: 50 minutos, un documental que, en palabras de Bao, “casi raya en una pintura”. La obra enfatiza la capacidad de las mujeres para actuar en colectivo y buscar el bienestar universal de la humanidad. Muestra distintas expresiones de la vida femenina: mujeres amamantando, cuidando, protegiéndose entre sí, mujeres enamoradas de otras mujeres, prácticas de activismo, estéticas diversas, entre otras.

Shi Tou visibiliza así la diversidad de las expresiones de género entre mujeres y busca romper con las barreras culturales que han generado exigencias sobre lo femenino, los cuales han impedido la normalización de las conductas lésbicas.

II. Volverse queer

En esta sección, Bao analiza Pink Affairs, un fanfic (ficción creada por fans) basado en dos concursantes de un popular reality show chino. La relación entre ambas mujeres capturó la atención del público, y pronto comenzaron a circular historias que las imaginaban como pareja. A partir de esa fantasía colectiva, se construyó una narrativa que aborda tanto el conflicto existencial de ser lesbiana en una sociedad culturalmente heterosexual, como las transformaciones que ocurren cuando se asciende en la escala social y se alcanza el éxito económico.

Bao señala cómo estas narrativas evidencian formas de resistencia frente a la censura de contenido erótico en China. A través de espacios virtuales, muchas personas producen y consumen historias ficticias para satisfacer, de forma clandestina, el deseo de explorar otras formas de sexualidad, género y afectividad que no tienen cabida en los medios oficiales.

Estas dinámicas también se abordan en el capítulo “Siendo gay en la China postsocialista”, donde Bao analiza La historia de Beijing, considerada por muchos como la novela queer más importante del país.

La historia de Beijing fue publicada de forma anónima bajo el seudónimo Tongzhi, palabra que originalmente significa “camarada”, pero que en China ha sido resignificada como un término coloquial para referirse a personas LGBT. La identidad del autor o autora permanece desconocida, en parte como medida de protección frente a la censura y la discriminación que aún persisten.

Publicado inicialmente en internet a finales de los años noventa, el texto se volvió un fenómeno clandestino y un referente clave dentro de la literatura tongzhi. Su impacto fue tal que inspiró la película Lan Yu (2001), una adaptación cinematográfica que también tuvo gran resonancia en círculos queer y cinéfilos.

La historia narra el vínculo entre Handong y Lan Yu, dos hombres de orígenes sociales distintos que se enamoran. Handong proviene de una familia adinerada; Lan Yu, de un entorno más modesto. Aunque ambos terminan casándose con mujeres, el destino los reúne años después y reanudan su historia de amor, que se ve truncada por un trágico accidente en el que Lan Yu pierde la vida.

Más allá de la trama romántica, el libro ofrece una ventana para entender las tensiones entre amor, clase social, censura y transformación cultural en la China postsocialista. Bao subraya que, en ese periodo, como en muchas otras partes del mundo, existía un control estricto sobre los cuerpos y la sexualidad. La libertad afectiva y sexual solo podía vivirse en espacios muy limitados.

III. La expresión queer en espacios urbanos

En la tercera parte del libro, Bao se enfoca en cómo la comunidad queer en China ha utilizado el espacio público para expresar su identidad y hacer visibles sus demandas. Un caso especialmente ilustrativo es el performance Nuevo Beijing, nuevo matrimonio, que tuvo lugar en la calle Qianmen, una zona recientemente remodelada del centro de la capital.

El evento consistió en una serie de bodas simbólicas entre personas del mismo sexo, organizadas por una asociación civil local. La convocatoria, realizada para el 14 de febrero —Día de San Valentín—, fue abierta al público y buscaba visibilizar la necesidad del reconocimiento legal del matrimonio igualitario.

Ese día, varias parejas homosexuales se tomaron de la mano, se vistieron de manera elegante y simularon bodas frente a peatones, fotógrafos y medios de comunicación. Las reacciones del público fueron mixtas: hubo gestos de apoyo, muestras de incomodidad e incluso expresiones de miedo. Al finalizar el acto, las parejas posaron para fotos y regalaron flores a los transeúntes, deseándoles un feliz San Valentín.

La repercusión fue significativa. Medios como Beijing Daily y China Times cubrieron el evento con titulares como: “Bodas del mismo sexo en Beijing: de lo underground a la calle”.

En otro apartado titulado El realismo crítico: visibilidad, significación y deseo. La poesía de Mu Cao, Bao se adentra en la obra de este poeta chino abiertamente homosexual, quien escribe desde una posición poco representada: la de la clase trabajadora.

Proveniente de una provincia rural, sin formación académica formal y con años de experiencia en oficios como peluquero o jornalero, Mu Cao retrata en su poesía una realidad donde el deseo, la exclusión y la precariedad conviven. Sus textos abordan las vivencias de hombres homosexuales de bajos recursos, especialmente en contextos de marginación económica y social.

En sus versos aparecen con frecuencia espacios de cruising (encuentros sexuales entre hombres en lugares públicos). Pero lejos de romantizarlos, el autor los presenta tal como son: escenarios marcados por el miedo, la necesidad y el deseo no domesticado por la norma. Su poesía también evoca dormitorios compartidos, fábricas, silencios impuestos por la homofobia y la pobreza.

Aunque no ha sido reconocido por instituciones oficiales, la obra de Mu Cao circula de manera independiente. Para él, como bien señala Bao, la escritura no es un trabajo: es una forma de vida, una urgencia, una necesidad de nombrarse a sí mismo y a quienes el sistema ha dejado sin voz.

Nuevo Beijing, nuevo matrimonio en la calle Qianmen, 2009.

IV. Migración queer

Shanghái está en llamas: ser trans en una ciudad global

La última parte del libro se centra en la migración queer, vista desde dos experiencias situadas en Shanghái —una de las ciudades más abiertas de China en cuanto a diversidad sexual y de género.

El primer caso describe espacios creados por comunidades migrantes queer, como ballrooms y drag shows organizados anualmente. Estas prácticas, especialmente dentro de las comunidades trans y no binarias, se convierten en lugares de afirmación, celebración y expresión artística.

Bao subraya que las personas que migran a Shanghái no deben entenderse únicamente como víctimas de contextos represivos. Su vivencia también está atravesada por el gozo, la creatividad y la posibilidad de construir comunidad en sus propios términos. Ser queer en Shanghái implica resistir, sí, pero también crear belleza y desafiar los roles de género impuestos desde la heterosexualidad normativa.

Una vida de mariposa: la subjetividad en el papel picado de Xiyadie

El segundo caso explora la obra de Xiyadie, artista del papel picado originario del noroeste de China, en específico de una región conservadora que podría compararse, en términos culturales, con lo que en México se suele decir sobre estados como Guanajuato.

Como muchas otras personas queer en contextos conservadores, Xiyadie se casó inicialmente para cumplir con las expectativas familiares. Pero con el tiempo decidió romper con ese guion impuesto y asumir su identidad abiertamente.

Su medio de expresión fue el arte. En sus delicadas obras de papel picado representa escenas íntimas entre hombres: desde encuentros sexuales hasta gestos cotidianos de ternura. Lejos de buscar la provocación, sus piezas transmiten emoción, belleza y dignidad. Gracias a ellas, ha obtenido reconocimiento internacional y se ha consolidado como un referente en la expresión artística queer en China.

Exposición de Xiyadie en Hong Kong, 2004. Fuente: Blindspot Gallery

Conclusión

Queer China no es solo una compilación de obras o eventos. Es una invitación a observar con más empatía y complejidad la diversidad sexual y de género en un contexto no occidental. A través de cine, literatura, performance y poesía, Hongwei Bao muestra que lo queer en China no es únicamente represión o silencio, sino también agencia, deseo, comunidad y creación.

Como lectora latinoamericana, el libro me confrontó con prejuicios heredados: esa idea simplificada de que “en China no se puede ser gay” o que toda diferencia sexual es automáticamente castigada. Bao demuestra que existen muchas formas de vivir y nombrar lo queer, y que aunque muchas veces ocurran fuera del foco institucional o mediático, no dejan de ser poderosas.

Este libro amplía horizontes. Informa, sí, pero también conmueve. Nos recuerda que la lucha por la libertad de género y sexualidad no se da únicamente en grandes tribunales o marchas multitudinarias: también sucede en un poema escrito desde la fábrica, en una boda performática en la calle, en un fragmento de papel picado convertido en declaración de amor.

Los textos publicados en nuestra sección Tendencias 🇨🇳 buscan acercar al público hispanohablante algunos de los temas que marcan conversación en China.

Si te interesa proponernos un tema, cuéntanos en los comentarios, y si quieres colaborar como pluma invitada, envíanos un correo a info@shaoyaoconsulting.com.

Suscríbete al newsletter y recibe cada entrega directo en tu bandeja de entrada.